1. I fotoni ed il loro comportamento

La storia delle risposte alla domanda "che cosa è la luce?" si presenta come un affascinante filo conduttore intrecciato con la storia della fisica nel suo complesso. Durante il curriculum della scuola superiore gli studenti incontrano tre diversi modelli di luce, a diversi livelli di complessità: la luce come un raggio (ottica geometrica), la luce come onda (ottica ondulatoria e teoria di Maxwell) e infine, la luce come composta di fotoni (in fisica quantistica introduttiva). Spesso non viene fatto alcun tentativo di connettere questi modelli, e fornire un quadro unificato e una risposta complessiva alla domanda sulla natura della luce.

Storicamente, alla fine del XIX secolo il dibattito se la luce fosse un'onda o composta di particelle sembrava essersi concluso a vantaggio della descrizione ondulatoria fornita da Huygens nel '600. Gli studi di Young e Fresnel sui fenomeni di diffrazione e di interferenza della luce avevano confermato definitivamente la validità del modello ondulatorio, e le teorie sull'elettromagnetismo di Maxwell avevano correttamente predetto l'esistenza di onde elettromagnetiche dal comportamento identico a quello della luce, dimostrando così, di fatto, che la luce non è altro che un particolare intervallo di frequenze della radiazione elettromagnetica.

La fisica della fine dell'800 vedeva quindi un universo in cui il comportamento corpuscolare, caratteristico della materia, e quello ondulatorio, proprio della radiazione, erano alternativi e inconciliabili.

Nuove evidenze sperimentali costrinsero però i fisici a riaprire la questione e a supporre, ancora una volta, che la luce non fosse un'onda continua, bensì composta da elementi discreti, battezzati poi fotoni.

1.1. L'effetto fotoelettrico

Alcuni metalli, se esposti alla luce, emettono elettroni. Questo fenomeno viene chiamato effetto fotoelettrico ed il suo attento esame porta a forti contraddizioni con la teoria di Maxwell.

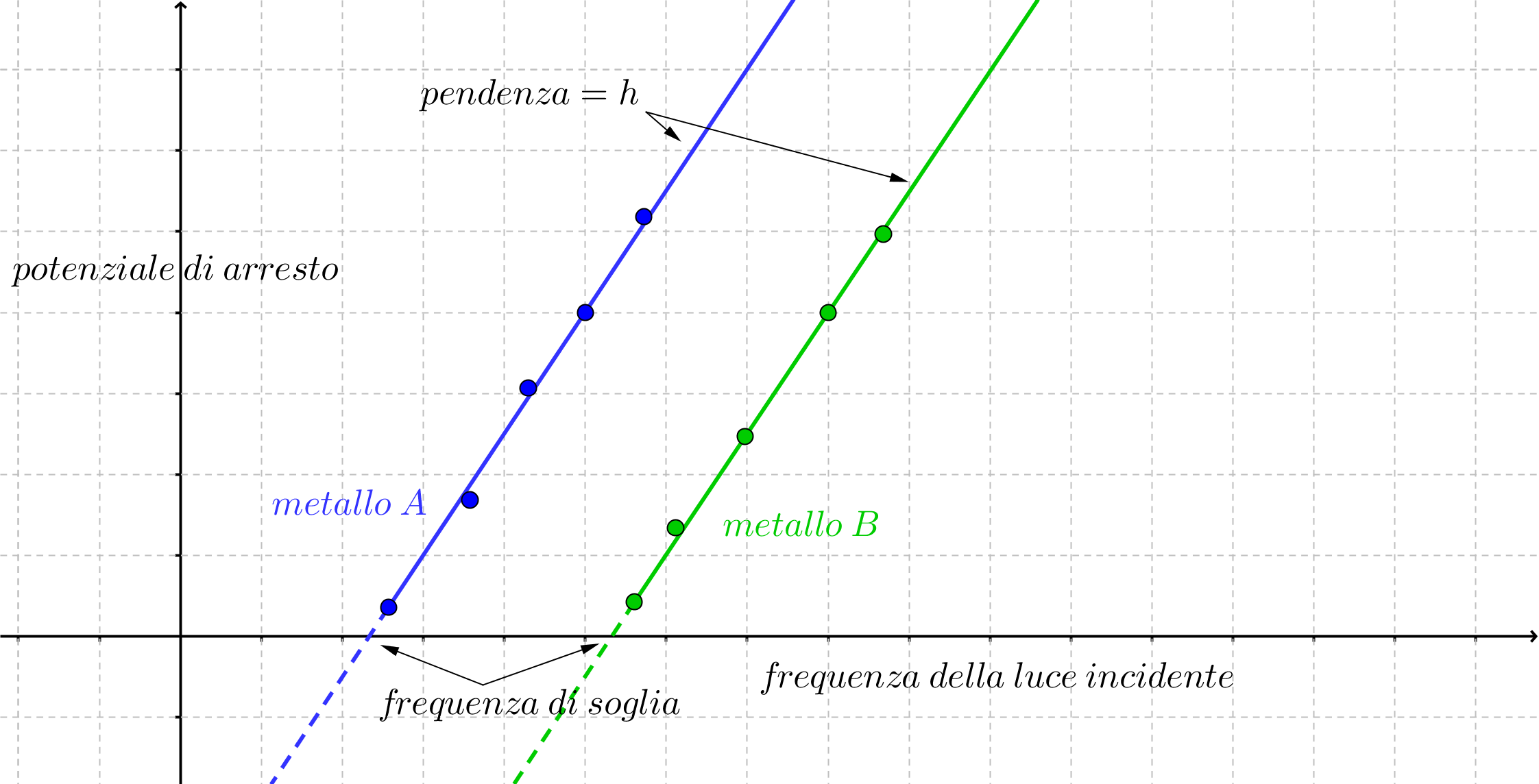

Figura 1. Rappresentazione dei possibili risultati di una misura del potenziale di arresto per due metalli al variare della frequenza

-

Svolgendo esperimenti a riguardo si osserva che:

-

esiste una frequenza di soglia per la luce incidente, dipendente dal materiale, al di sotto della quale non si ha estrazione di elettroni. La teoria di Maxwell prevede che non possa esistere tale frequenza di soglia.

-

L'energia massima degli elettroni emessi dipende in maniera lineare dalla frequenza della luce incidente, e non è modificata dall'intensità della luce. La costante di proporzionalità è la stessa per tutti i metalli. La teoria di Maxwell prevede una dipendenza di tale energia dall'intensità luminosa, non dalla frequenza.

-

Il numero di elettroni emessi è direttamente proporzionale all'intensità luminosa.

La spiegazione dell'effetto fotoelettrico è dovuta ad Einstein che nel 1905, riprendendo l'ipotesi di Planck sulla radiazione di corpo nero, ipotizzò che la luce fosse composta di “quanti di luce”, ognuno con un'energia dipendente dalla frequenza secondo la relazione , dove h è chiamata costante di Planck. Inoltre la quantità di moto p del fotone doveva essere pari a in base a considerazioni derivanti dalla teoria della relatività speciale.

Le proprietà dell'effetto fotoelettrico sono ben spiegate dall'interpretazione di Einstein. È un ben noto risultato della chimica che gli elettroni sono legati agli atomi con un'energia di legame che dipende dal materiale. Un fotone che non possieda tale energia non è in grado di strappare l'elettrone dall'atomo, e l'energia posseduta da un fotone con frequenza pari a quella di soglia corrisponde proprio all'energia di prima ionizzazione dei metalli interessati.

La dipendenza lineare tra energia dell'elettrone e frequenza è una conseguenza diretta di , e nell'interpretazione di Einstein l'intensità luminosa è una misura di quanti fotoni il fascio luminoso contenga, spiegando così anche il terzo punto.

In molti esercizi dei libri di testo viene considerato un comune setup sperimentale per la verifica dell'effetto fotoelettrico: esso consiste di un circuito basato su un componente (solitamente un fotodiodo) che viene illuminato, producendo l'elettrone di fotoelettroni. In serie al fotodiodo si mette un generatore di tensione, che produce una differenza di potenziale tale da rallentare gli elettroni emessi dal fotodiodo. In questo caso occorre calcolare il cosiddetto “potenziale di arresto” (Figura 1) ossia il minimo potenziale prodotto dal generatore, capace di arrestare la corrente di fotoelettroni.

Quando il singolo fotone, di energia colpisce l’elettrone, gli fornisce energia sufficiente per essere estratto dal metallo (il “lavoro di estrazione ) più una certa energia cinetica K, che non può essere maggiore di (ed è solitamente uguale a) quanto previsto dalla conservazione dell’energia . Quindi:

|

|

(1) |

Per annullare la corrente tra catodo ed anodo occorre perciò fare su ciascun elettrone un lavoro dove e è la carica dell’elettrone (in valore assoluto) e è il potenziale d'arresto fornito dal generatore. Dunque possiamo riscrivere l’equazione (1) come:

|

|

(2) |

Questo è proprio l'andamento della tensione di arresto mostrato, per due materiali diversi, in Figura 1: la dipendenza tra la tensione di arresto e la frequenza della luce incidente è lineare; la pendenza della retta non dipende dal materiale (è il rapporto tra la costante di Planck e la carica dell'elettrone) mentre l'intercetta della retta varia a seconda del materiale (in quanto dipende dal potenziale di estrazione).

Effetto fotoelettrico: l'effetto fotoelettrico può essere spiegato assumendo che la luce sia composta da fotoni, la cui energia è legata alla frequenza tramite la relazione .

1.2. L'effetto Compton

Un'altra evidenza sperimentale in favore dell'esistenza del fotone è dovuta alla diffusione luminosa scoperta da Compton nel 1922, ora chiamata diffusione Compton od effetto Compton.

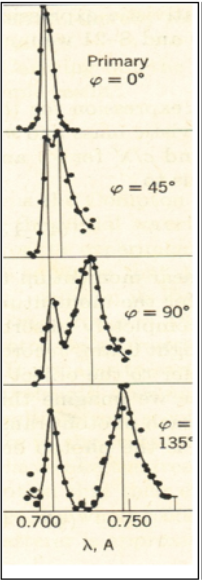

Quando la luce viene trasmessa attraverso un mezzo materiale essa viene diffusa, cioè in parte cambia direzione. La teoria di Maxwell prevede che la luce diffusa abbia la stessa frequenza della luce incidente, ma Compton scoprì che trasmettendo raggi X attraverso una piastra di grafite la luce diffusa presentava invece due picchi distinti, uno con la stessa lunghezza d’onda, l’altro con una lunghezza d’onda maggiore, la cui posizione dipendeva dall'angolo di deviazione. Si veda la Figura 2 presa dall'articolo originale di Compton,

|

|

Figura 2. Dati dell'esperimento originale di Compton. |

In particolare, la lunghezza d'onda alla quale appariva il secondo picco variava secondo l'angolo j di deviazione della luce secondo una precisa legge sperimentale:

|

|

(3) |

Dove è la massa dell'elettrone. La teoria di Maxwell non è in grado di spiegare la variazione di lunghezza d'onda di parte della luce diffusa dimostrata dall'effetto Compton; Compton riprese l'ipotesi di Planck ed Einstein sulla struttura della luce, e ricavò la formula sperimentale assumendo che la diffusione della luce osservata fosse dovuta all'urto elastico tra il fotone e l'elettrone di un atomo, considerando l'effetto come l'impatto tra due particelle. Compton usò la teoria della relatività speciale per questa dimostrazione, per esprimere energia e quantità di moto del fotone e dell'elettrone, il quale può guadagnare abbastanza energia da raggiungere velocità relativistiche.

L'idea fondamentale è la seguente: se si adotta il modello del fotone, e se si assume che ad esso sia associata una quantità di moto che dipende, come l'energia, dalla sua frequenza (e quindi dalla sua lunghezza d'onda) allora sarà possibile spiegare perché, in seguito ad un urto con un elettrone, che porta ad una variazione della quantità di moto del fotone, debba variare anche sua la lunghezza d'onda. In particolare, il modulo della quantità di moto da associare al fotone deve essere (come previsto dalla relatività ristretta) .

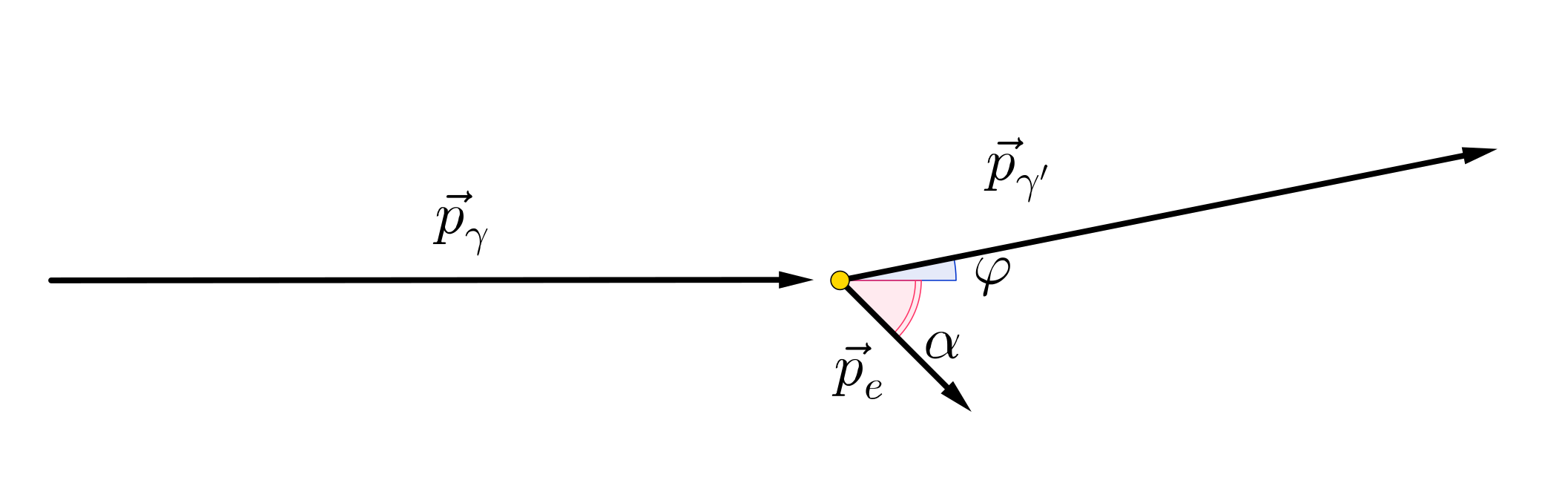

Fatta questa assunzione, la trattazione dell'effetto Compton è essenzialmente quella di un urto elastico (relativistico) in due dimensioni. Per una derivazione della formula, si deve quindi impostare la conservazione della quantità di moto e dell'energia nell'urto tra il fotone e l'elettrone, assunto fermo prima dell'urto. Nella Figura 3 φ è l'angolo a cui viene deviato il fotone, α è l'angolo (che non compare nella formula (3)) secondo cui l'elettrone viene deviato.

|

|

(4) |

Dove è l'energia cinetica dell'elettrone dopo l'urto. Possiamo fare il calcolo esatto, relativistico, dapprima nel caso particolare di un urto lineare, ossia in cui il fotone colpisca l'elettrone e rimbalzi indietro, esattamente lungo la direzione dalla quale era venuto. Queste condizioni corrispondono a porre in Figura 3 e . In questo caso, ricordando dalla relatività ristretta che possiamo riscrivere le (4) come:

Figura 3. Schema di urto fotone-elettrone

|

|

(5) |

Lasciando nella prima delle (5) al membro di destra solo la radice, ed elevando entrambi i membri di tale equazione al quadrato si ottiene:

|

|

(6) |

Sostituendo nella prima delle (6) ricavato dalla seconda si ottiene dopo alcuni calcoli

|

|

(7) |

Che corrisponde alla (3) se φ=π. Si nota molto bene da questa formula (ma anche dalla (3)) che la quantità ha le dimensioni di una lunghezza. Essa viene chiamata tradizionalmente lunghezza d'onda Compton, anche se potrebbe essere meglio chiamarla semplicemente lunghezza Compton per non confonderla con la lunghezza d'onda di De Broglie, che vedremo in seguito.

La trattazione del caso generale per φ arbitrario non è molto più complicata. Separando l'equazione vettoriale della conservazione della quantità di moto nelle due direzioni si ottiene:

|

|

(8) |

In questo caso è importante osservare che e quindi che le (8) si possono riscrivere come:

|

|

(9) |

Si procede poi sostituendo come in precedenza nella prima delle (9), isolando la radice al secondo membro ed elevando al quadrato entrambi i membri; si ottiene quindi

|

|

(10) |

Sostituendo la seconda delle (10) nella prima si ricava dopo alcuni passaggi algebrici l'equazione (3).

Se non si fosse trattata in relatività speciale la formula relativistica dell'energia cinetica; se si volesse spiegare la teoria della relatività speciale dopo la meccanica quantistica; o se si volessero in ogni caso separare le difficoltà concettuali di un urto in due dimensioni da quelle derivanti dalla relatività, si potrebbe adottare un approccio ibrido, in cui il fotone viene trattato relativisticamente (cioè nell'unico modo in cui esso può essere trattato) ma l'elettrone si considera non relativistico. Questo corrisponde, partendo dalle (9), a sostituire l'espressione classica per l'energia cinetica dell'elettrone, e sostituendo a questo punto la seconda equazione nella prima. In questo modo si riuscirà a ricavare soltanto una formula approssimata, di forma simile a quella di Compton:

|

|

(11) |

In questa formula la parte diventa approssimativamente pari a uno (il valore corretto) quando la variazione di lunghezza d'onda del fotone disperso è piccola. Infatti, posto si ottiene sostituendo nella (11):

|

|

(12) |

Dove nel secondo passaggio si è eliminato il termine di second'ordine in ε. La formula “ibrida” quindi riproduce i risultati sperimentali, che seguono sempre esattamente la (3), solo per piccole variazioni di lunghezza d'onda. Piccole variazioni di lunghezza d'onda avvengono quando l'energia del fotone incidente non è molto elevata, perché in questo caso il fotone cede all'elettrone solo una piccola frazione della sua energia. Approssimativamente, possiamo dire che se la frequenza del fotone incidente è nella banda dei raggi X, sia l'approssimazione iniziale che conduce alla (12), sia quella fatta nella (12) stessa sono ancora giustificate, mentre entrambe non lo sono se la frequenza è maggiore (raggi γ).

Rimangono alcune cose da spiegare o discutere nei dati di Compton di Figura 2. La prima è l'esistenza del primo picco, ossia di una parte di fotoni che, per qualunque angolo di deviazione, non presentano variazioni di lunghezza d'onda. La spiegazione è che nella formula dell'effetto Compton (3) compare la massa dell'elettrone al denominatore; ma se il fotone che incide sulla grafite, anziché contro un elettrone, urta contro un nucleo di carbonio, occorre sostituire nella formula la sua massa, ben maggiore di quella di un elettrone. La variazione di lunghezza d'onda in questo caso si rivela quindi non misurabile (e comunque certamente non visibile sul grafico) spiegando quindi il primo picco presente nei dati di Compton.

La seconda cosa che richiede un commento è il perché, nei dati, il secondo picco, quello propriamente che caratterizza l'effetto Compton, non è una “riga” verticale su un valore preciso, ma è invece piuttosto allargato, è una distribuzione di possibili lunghezze d'onda che ha come media e come massimo il valore previsto dalla formula (3). La spiegazione in questo caso è che il modello di urto che noi abbiamo considerato nella derivazione della formula prevede che l'elettrone sia inizialmente fermo. Ma questo, per l'elettrone confinato in un atomo, non è vero (se non scegliendo proprio il sistema di riferimento in cui l'elettrone è a riposo, che però in generale non sarà lo stesso sistema di riferimento del laboratorio): ciò che sarà vero nel sistema di riferimento del laboratorio è che la quantità di moto dell'elettrone sarà nulla in media. La distribuzione che costituisce il secondo picco di Figura 2 deriva quindi da una media su urti simili a quello di Figura 5 in cui l'elettrone ha però molte possibili quantità di moto iniziali, la cui media su tutti gli urti che avvengono nel tempo è zero.

Le precedenti considerazioni vanno tenute presenti per distinguere sempre il dato reale, sperimentale, dal modello matematico necessariamente più astratto e semplificato, e possono aiutare a non formulare esercizi in modo inadeguato. Ad esempio, se un esercizio sull'effetto Compton viene “contestualizzato” riferendosi ad un preciso setup sperimentale, nel formulare le domande non si può certo assumere che tutti i fotoni diffusi seguano la legge (3), ma piuttosto che nei dati vi sia un “picco” corrispondente alla lunghezza d'onda prevista da tale equazione. Al contrario, se l'esercizio si riferisce al modello matematico, ossia al caso astratto dell'urto con elettrone inizialmente fermo di Figura 2, si può richiedere di calcolare, ad esempio, la variazione di lunghezza d'onda senza altre specificazioni.

Effetto Compton: esaminando la dispersione di raggi X da cristalli si osserva come la luce diffusa mostri un cambiamento di lunghezza d'onda, non spiegabile con la teoria di Maxwell. L'effetto Compton può essere spiegato assumendo che al fotone, oltre che un'energia sia associata, come previsto dalla relatività ristretta, anche una quantità di moto di modulo .

1.3. Il problema della doppia fenditura

“The double slit experiment with true single photons is at the heart of quantum mechanics. It is essentially its only mystery.” (R. Feynman)

Il lavoro di Compton è un’ulteriore conferma dell’ipotesi dei “quanti di luce” di Einstein. Come può allora sorgere la figura di interferenza nell'esperimento di Young, figura considerata per lungo tempo come evidenza sperimentale della natura ondulatoria della luce?

Una possibile spiegazione è che vari fotoni interagiscano tra di loro, disturbandosi e creando frange chiare e scure più comunemente associate a fenomeni ondulatori. Se questa spiegazione fosse corretta, esperimenti in cui in ogni istante al più un fotone è presente nell'apparato mostrerebbero una sparizione della figura di interferenza. Il primo di questi esperimenti fu svolto nel 1913 da G. I. Taylor, tramite il semplice espediente di abbassare l'intensità luminosa della luce fino a che, statisticamente, solo un fotone alla volta avrebbe potuto essere presente nell'apparato; la comparsa delle frange di interferenza confermò però come esse non potessero avere origine dall'interazione tra più fotoni, bensì andassero considerate come un fenomeno che si manifestava sì a livello statistico (su un campione di molti tentativi), ma a partire da una proprietà intrinseca del singolo fotone, che “quasi sempre” andava a colpire quelle che sarebbero diventate le frange chiare, “quasi mai” quelle che sarebbero diventate le frange scure.

La tecnologia del tempo non permetteva di garantire che un solo fotone fosse presente in un determinato istante, e quindi l'esperimento non poteva considerarsi totalmente conclusivo; ripetizioni di questo esperimento in epoca moderna con tecnologie più sofisticate portarono però a confermare gli stessi risultati con la certezza che nell’apparato non potessero essere presenti fotoni multipli. Il video successivo (Figura 4) mostra l'accumulo sullo schermo retrostante a un sistema di due fenditure di fotoni sparati uno alla volta in un esperimento effettuato nel 2005 in un laboratorio francese da Aspect ed altri.

Figura 4. Video dell'esperimento della doppia fenditura con un fotone alla volta. Video in più alta risoluzione disponibile sul sito http://www.physique.ens-cachan.fr/old/franges_photon/interference.htm.

In questi esperimenti, si osserva che ogni singolo fotone raggiunge lo schermo in una posizione apparentemente casuale, ma una volta che un numero elevato di fotoni è passato la loro distribuzione non è uniforme, bensì ripresenta perfettamente le frange di luce ed oscurità osservate da Young, con molti fotoni che colpiscono le aree di luce e pochi o nessun fotone che arriva nelle zone d'ombra. La creazione delle frange di interferenza non è quindi dovuta ad interazioni tra fotoni diversi ma è un effetto di autointerferenza.

Ecco quindi il problema, che portò Feynman a definire questo esperimento come l'unico mistero della meccanica quantistica: se la luce è immaginata come un'onda, si attribuisce ad essa la proprietà di essere distribuita nello spazio; cosicché per esempio, essa può passare attraverso entrambe le fenditure nell'esperimento di Young, producendo la figura di interferenza.

Ma se, a seguito di evidenze sperimentali in conflitto con l'ipotesi ondulatoria, si adotta un modello della luce come composta di fotoni; e se si osserva l'interferenza persistere anche quando l'intensità della luce è così bassa che solo un fotone alla volta passa attraverso le fenditure, quale spiegazione si può fornire?

Il problema della doppia fenditura: il sorgere delle frange nell'esperimento di Young non è dovuta all'interazione tra fotoni diversi, bensì ad autointerferenza di un singolo fotone. Questo sembra in contraddizione con il le proprietà di particella che vanno ascritte al fotone.

1.4. Indivisibilità del fotone

Un'altra ipotesi che potrebbe essere avanzata è che il fotone si possa dividere, passando attraverso entrambe le fenditure e quindi che l'interazione tra le due metà generi l'interferenza.

Un esperimento volto ad esaminare questa ipotesi è stato svolto nel 1986, si veda Grangier, P., Gerard R., and Aspect, A. EPL (Europhysics Letters) 1(4) (1986): 173; l'università di Erlangen-Norimberga fornisce un laboratorio in remoto all'indirizzo http://www.didaktik.physik.uni-erlangen.de/quantumlab/english/. In questo sito, si può trovare questo l'esperimento alla voce “existence photon”.

L'esperimento si avvale di un beam splitter: uno strumento molto utile in esperimenti di ottica che separa un fascio di luce incidente in due fasci distinti. In genere il beam splitter che si utilizzerà negli esperimenti seguenti è costituito da due prismi ottici triangolari, incollati per le loro facce diagonali con una speciale colla dielettrica (Figura 5). Il funzionamento di un tale strumento è basato sulla riflessione parziale: metà della luce incidente al beam splitter viene riflessa e metà viene trasmessa.

Figura 5. Un beam splitter costruito con due prismi triangolari.

Cosa succede se si invia un singolo fotone ad un beam splitter? Lo schema dell'esperimento è come segue (Figura 6):

Figura 6. Schema dell'esperimento di Grangier sull'indivisibilità dei fotoni

Il cristallo denominato BBO nello schema emette coppie di fotoni (le frecce rosse) se illuminato con luce di lunghezza d'onda pari a 405 nm. Il fotone inviato verso il rivelatore A è usato come controllo, necessario poiché i rivelatori abbastanza sensibili da poter segnalare la presenza di un singolo fotone possono subire interferenze e segnalare anche altri eventi, come ad esempio raggi cosmici: se il rivelatore A scatta in contemporanea a B o B' allora senza dubbio il cristallo ha emesso una coppia. Il secondo fotone passa attraverso un beam splitter e può arrivare ai rilevatori B o B'. Si osserva che non succederà mai che B e B' scattino assieme; il fotone inferiore rimane sempre unico ed il beam splitter lo riflette o lo trasmette in maniera assolutamente casuale con il 50% di probabilità.

Questo esperimento mostra come il singolo fotone sia un oggetto indivisibile, al pari di altre particelle come gli elettroni.

Indivisibilità del fotone: il sorgere delle frange nell'esperimento di Young non è dovuta all'interazione tra fotoni diversi, bensì ad autointerferenza dei singoli fotoni.

Inoltre, il fotone risulta essere indivisibile, rimuovendo un'altra possibile spiegazione della presenza delle frange chiare e scure.

1.5. Legge probabilistica

Gli ultimi esperimenti mostrano chiaramente che dobbiamo interpretare la leggi sull'interferenza, la diffrazione, e in generale qualsiasi previsione riguardante l'intensità della luce, in senso statistico: è importante notare come non si sia in grado di predire con esattezza il comportamento di ogni singolo fotone, l'intensità luminosa prevista è il risultato dall'accumulo di un gran numero di fotoni. Per esempio, non si può predire se un singolo fotone verrà trasmesso o riflesso da uno specchio semiriflettente, è invece possibile predire che, in media, la metà dei fotoni verrà trasmessa e l'altra metà riflessa. Il comportamento del singolo fotone è governato da regole probabilistiche, che devono riportare alla teoria ondulatoria secondo la legge dei grandi numeri.

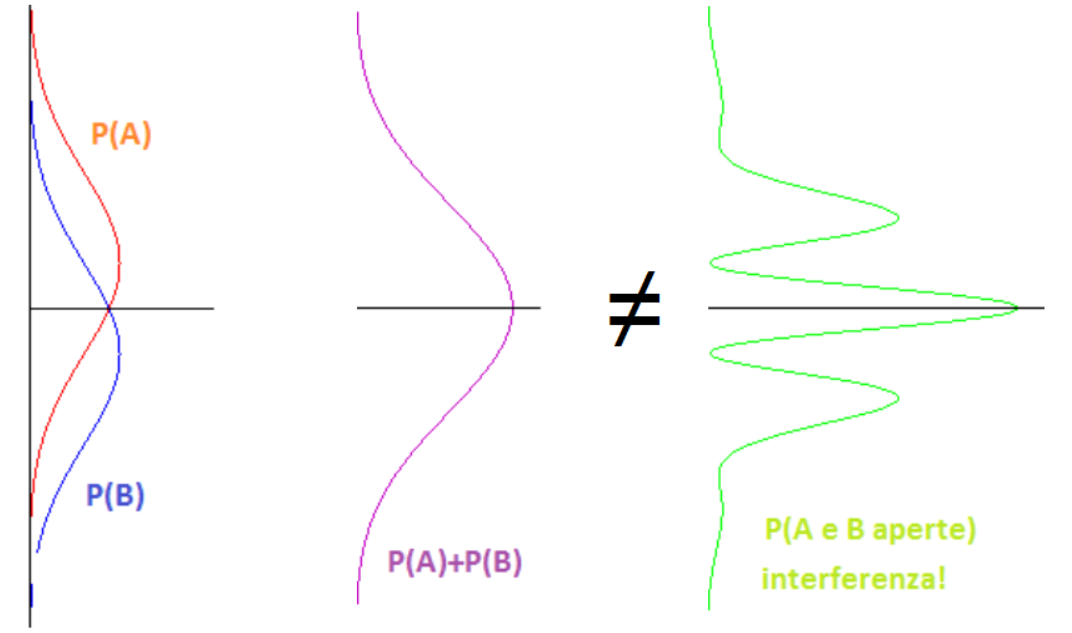

La legge probabilistica a cui i fotoni obbediscono è però diversa da quello che ci si aspetterebbe nel caso essi fossero delle particelle classiche. La distribuzione di probabilità del fotone nell'esperimento della doppia fenditura è diversa dalla somma delle distribuzioni di probabilità misurate aprendo una singola fenditura alla volta: infatti, le leggi della probabilità ci dicono che se un evento E può avvenire attraverso due eventi A e B che sono mutualmente esclusivi, la probabilità che si verifichi E (ossia che si verifichi l'uno oppure l'altro tra A e B) è data dalla legge

|

|

(13) |

ma la figura di interferenza che si ottiene nell'esperimento delle due fenditure palesemente non rispecchia questa previsione (Figura 7).

|

Figura 7. Raffigurazione schematica della distribuzione di probabilità prevista dalle leggi classiche, e di quella effettiva, per l'esperimento delle due fenditure.

D'altronde, gli esperimenti ci mostrano chiaramente che il fotone è indivisibile, e quindi il passaggio del fotone attraverso una fenditura rispetto all'altra dovrebbe costituire una coppia di eventi mutualmente esclusivi.

Questo comportamento a prima vista contraddittorio portò i fisici dell'inizio del Novecento a coniare il termine dualità onda-particella, poiché il fotone sembrava comportarsi a volte come onda, a volte come particella. Questa dizione, però, ha subito forti critiche in tempi recenti e molti fisici la ritengono ormai superata. Jean-Marc Lévy-Leblond, in "Le rivoluzioni del XX secolo", commenta la dualità onda-particella ricorrendo ad un aneddoto che riguarda l’imbarazzo dei coloni inglesi in Australia, ai tempi della colonizzazione Britannica, quando vengono in contatto con specie animali sconosciute:

“Immaginate di essere nel XVII, XVIII secolo, tra i malfattori che furono inviati in Australia. [...] Essi sbarcano su questo nuovo continente, in condizioni totalmente sconosciute, non riconoscono niente, né le piante, né gli animali che sono estremamente bizzarri, ci sono insetti che saltano da tutte le parti, ci sono i canguri, e poi, esplorando un po' meglio queste terre, si accorgono che nei corsi d'acqua c'è una specie di bestia un po' timida, che fugge quando qualcuno si avvicina, che è abbastanza strana perché a guardare la sua testa e le sue zampe anteriori somiglia curiosamente ad un'anatra, con un becco da anatra e le zampe palmate, e poi quando uno la guarda da dietro, improvvisamente si accorge che ha quattro zampe, e che si tratta di una creatura pelosa che da dietro somiglia molto di più, diciamo, ad una talpa.

Allora come la chiamano i coloni inglesi? "Duck-mole", anatra-talpa, e descrivono questa bestiola in termini di dualità: anatra-talpa; ma quando riescono a conoscerla meglio e guardarla più da vicino di cosa si accorgono? Eh, che non è un'anatra né una talpa, ma, l'avrete capito, un ornitorinco, e che a meno che non ci si fermi alle sue apparenza estreme, il suo posteriore o la sua testa, non si può confondere né con un'anatra né con una talpa, e che la sua natura profonda è del tutto diversa. Abbiamo esattamente la stessa cosa qui, gli oggetti quantistici sono gli ornitorinchi, nel senso che sono solo aspetti molto specifici che possono far sì che li scambiamo con onde o con particelle, ma la loro propria natura è di un altro genere.”

(Jean-Marc Lévy-Leblond, "Le rivoluzioni del XX secolo")

Figura 8. Un ornitorinco

Il fotone non è quindi da considerarsi né onda né particella, né tantomeno un'ibrido delle due. Esso è un oggetto quantistico, un “quanto” o “quantone”, ed in quanto tale ha determinate proprietà che in alcuni casi assomigliano a quelle delle particelle (per esempio l'indivisibilità) ed in altri casi assomigliano a quelle delle onde (ad esempio la possibilità di interferenza).

Legge probabilistica: gli oggetti quantistici si comportano diversamente sia dalle particelle classiche sia dalle onde, ma presentano proprietà simili ad entrambe.

È impossibile predire con precisione il comportamento di singolo fotone. Esso si comporta in maniera apparentemente casuale, ma è possibile predire la distribuzione di probabilità per grandi numeri di fotoni identici. È quindi possibile predire il comportamento medio dei fotoni e la probabilità che esso si comporti in una determinata maniera.